・Webライターとして一歩踏み出したい

・文章の基礎を学びたい

こんな疑問に答えます。

この記事がおすすめな人

・Webライティングを一から学びたいと思っている人

この記事を書いている僕は、ブログ歴5年ほど。ライターをまとめたディレクターとしても働いています。

最後まで読むことで、Webライティングの基礎がわかりますよ。

例文も交えながら、それぞれのライティングの違いについても解説していきます。

Webライティングとは

Webライティングとは、Web上に掲載する文章のことを指します。

つまり、Webで閲覧できる文章はすべてWebライティングといえます。

それぞれのライティングの役割

ライティングとつくものが、いくつかありますね。

webライティング、SEOライティング、コンテンツライティング、セールスライティングなど。

| webライティング | web上の文章を書く人 |

| SEOライティング | Googleの検索順位を意識したライティング |

| コンテンツライティング | 具体的なステップがあるライティング |

| セールスライティング | 販売、資料請求など行動をとらせるライティング |

これらを総称して、「コピーライティング」といいます。

SEOライティングやコンテンツライティングはwebライティングの一部ですし、すべてはコピーライティングの枝になります。

ちなみに、コピーライティングは、手紙やダイレクトメールなどweb以外のものでも使われます。

web上のすべてがコンテンツであるため、ここでのコンテンツライティングの解説は、僕なりの考えで分けています。

SEOライティングとコンテンツライティング

Webライティングは、SEOライティングとコンテンツライティングで比べられることがあります。

SEOライティング

Googleのアルゴリズムを意識して、読み手に価値を与えられるように書かれているもの。

コンテンツライティング

Googleのアルゴリズムは意識しないで、読み手に価値を与えるために書かれているもの。

つまり、SEO対策するかしないかだけ。

インフルエンサーや有名人のように自然と人が集まる知名度を持っていたら、SEOの必要性は薄くなります。

Webライティングが活躍する場面

Webライティングは、スキルを身につければ、どんなメディアでも反応のとれる文章が書けるようになります。

たとえば、サイト・ブログ・コラム・メルマガ・PDF・SNS・メールなど。

セールスライティングと組み合わせることで、商品を販売することもできます。

Webライティングの基本

Webライティングをするには、いくつか基本をおさえておく必要があります。

- 誰でもわかる言葉を使う

- 句読点をしっかりと付ける

- 文末を同じにしない

- 行間をあける

- リズムをつける

- すべてに理由をつける

誰でもわかる言葉を使う

あなたの記事を読む人は学歴がばらばらです。

高学歴の人もいれば、そうでない人もいます。

なので、一番低いところに照準を合わせて、100人中100人が理解できるように心がけるといいです。

たとえば、100人中30人が理解できる内容で、その中の3人が商品を購入する。

100人中100人が理解できる内容で、その中の10人が商品を購入する。

かなり大きい差がうまれてしまいますからね。

句読点をしっかりと付ける

句点はともかく読点はしっかり付いていないと、読み手が読みづらく感じてしまいます。

それに、読点の位置が正しくなければ、捉え違いをしてしまうんです。

例文

1・私は疲れていた、弟と遊んだ。

2・私は、疲れていた弟と遊んだ。

ちょっと変な文ですが、1の方は自分が疲れていたけれど、それでも弟と遊んだというように感じます。

一方で2は、自分は疲れていないけれど、遊びたいから疲れている弟と遊んだ。というように感じます。

読点ひとつで、意味合いがまったく変わるので、読点はしっかりと打ちましょう。

文末を同じにしない

例文

カレーです。

具だくさんです。

おいしいです。

すべて「です」で終わっているため、とても単調に感じますね。

では、文末をひとつだけ変えたパターンです。

カレーです。

具だくさんですね。

おいしいですよ。

文末をひとつ変えるだけでも、単調さは軽減されます。

そして、言葉によっては人間味が出ます。

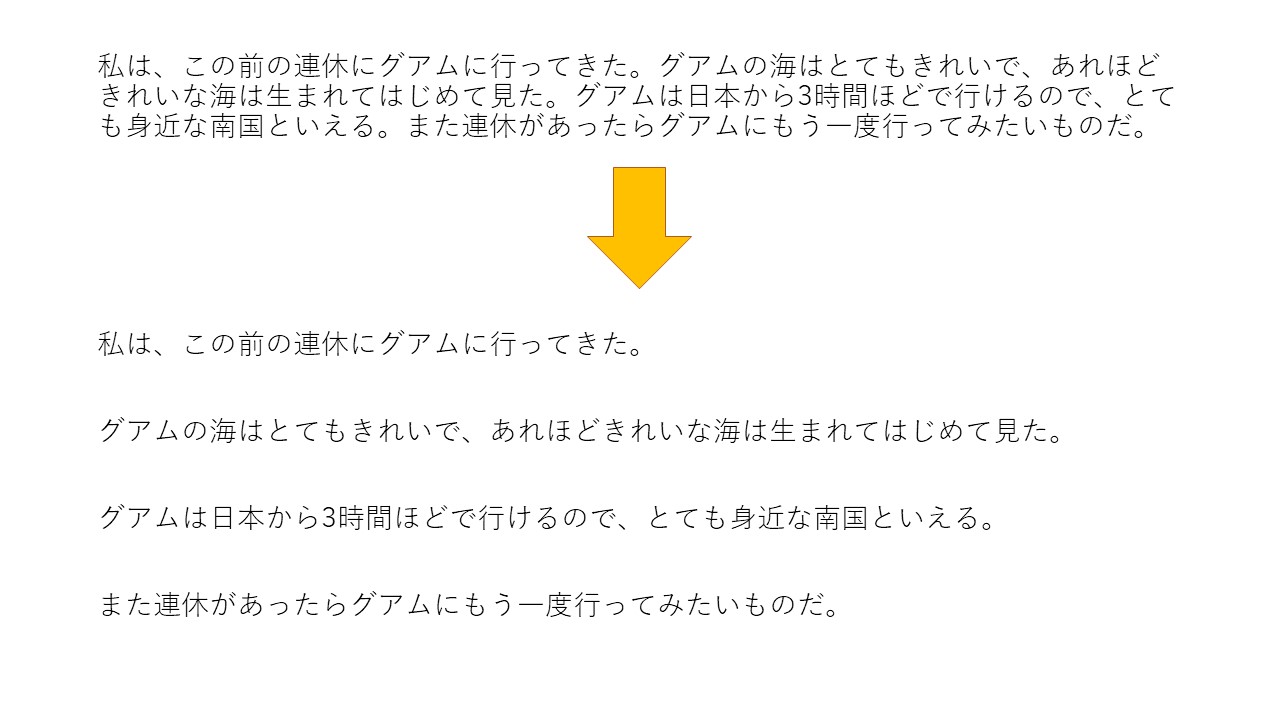

行間をあける

どんなにためになることが書いてあっても、パッと見て文字がギュウギュウ詰めだったら、読む気にになりませんよね。

書けた時間も、パッと見で判断されてしまっては、もったいないです。

行間をあけて読みやすさをアピールするようにしましょう。

リズムをつける

文章にリズムがついていると単調な文章ではなくなり、読み手もスムーズに目を運ぶことができます。

文章にリズムをつけるには2つの方法があります。

・文末を変える

・行間を変える

文末については、すでにお伝えしていますので、ここでは行間についてご説明します。

行間は、一行空けと二行空けを混ぜながら、一列の文章、二列の文章、三列の文章と分けます。

こうすることで、文書にリズムがつき、読み手を疲れさせることなく、最後まで読んでもらうことができます。

すべてに理由をつける

何かを言うなら、その理由を書くようにしましょう。

たとえば、

という文があったとしましょう。

これが、「ライティングには証拠が必要です。だから証拠を集めましょう」だと、なぜ必要なのかがいまいちわかりませんよね。

文章に説得力をもたせるために、そして、読み手にモヤモヤを残さないためにも、理由を書くようにしましょう。

webライティングの初心者が初めに覚えるべきこと

webライティングをこれから始める初心者の方は、webライティングのルールと注意点を覚えておきましょう。

webライティング ルール

- 小学6年生にもわかるように書く

- 難しい言葉はしっかりと補う

- 結論から書く

- 理由をそえる

- 具体的にする

- 一文を短くする

- 主語と述語をちかづける

それぞれの詳しい解説は、こちらのページを参考にしてください。

webライティングの注意点

- 他サイトのコピーをしない

- webサイトのレギュレーションを守る

これらはライターとして守るべきルールです。

他サイトのコピーをしない

当たり前のことですが、web上のものにも著作権があります。

記事が思い浮かばないからといって、他サイトの文章をコピーしてそのまま使ってしまうのは絶対にダメですよ。

問題が深刻な場合は、お金を支払う必要などが出てくるので止めましょう。

webサイトのレギュレーションを守る

web上には、さまざまな法律があります。

薬事法、薬機法、景品表示法など、web上でやってはいけない、あるいは書いてはいけない表現があるんですね。

そういったものを守らず、読者を騙してしまった場合には、詐欺罪などに問われる可能性もあるので止めましょう。

ライティングで意識するべきポイント

ライティングで意識するべきポイントを4つご紹介します。

- ポイント1:「てにをは」の意識

- ポイント2:段落の意識

- ポイント3:語尾の意識

- ポイント4:文章のバランスへの意識

ポイント1:「てにをは」の意識

「てにをは」とは、言葉と言葉をつなぐ助詞のことです。

助詞が変わるだけで、読み手に与える印象は変わります。

例

・赤ちゃんが泣いている

・赤ちゃんは泣いている

「が」を使うと、赤ちゃんが強調されるとともに、動作も際立つ印象です。

「は」を使うと、全体的に柔らかい印象にになります。

助詞の種類

格助詞:が、の、を、に、へ、と、など。

係助詞:は、も、こそ、でも、など。

接続助詞:と、も、て、ても、など。

副助詞:まで、だけ、ほど、など。

終助詞:か、な、の、ぞ、など。

ポイント2:段落の意識

固まった文章は、パッと見で読みづらい印象を与えます。

眉間にシワがよる感じ。

たったそれだけでページを閉じてしまう人もいるので、段落へ意識を向けましょう。

基本は一文一義。ひとつの文章ではひとつのことしか言わないようにします。

次の文章は段落を空けて書くようにすると読みやすくなりますよ。

ポイント3:語尾の意識

語尾が、です。です。です。というように終わると、単調でつまらない感じになります。

です。ます。ですよ。

それに加えて体言止めなどを利用することで、文章にリズムが出ます。

駄目な例文

これは猫です。

三毛猫です。

かわいいです。

修正した例文

これは猫です。

三毛猫ですよ。

かわいいですよね。

修正した文の方が、人間味があり、リズムもよく感じます。

読んでいても柔らかい感じがしますよね。

ポイント4:文章のバランスへの意識

文章のバランスは、ひらがな、カタカナ、漢字のバランスを意識して書きましょう。

漢字が多いと、どうしても硬いイメージになります。

悪い例

巨人軍の先発投手は、七回二死満塁の場面で相手球団に満塁弾を喰らい、逆転された。

良い例

ジャイアンツの先発投手は、七回ツーアウト満塁の場面で相手チームに満塁ホームランを打たれ、逆転を許した。

漢字が多いと新聞のような硬い印象を与えるので、ひらがなとカナカナをバランスよく入れましょう。

Webライティングで注意すべきポイント

- コピー・ペーストはしない

- 情報の正確性・信憑性

- 引用元をしっかりと記載

- 誤字脱字に気をつける

注意1・コピー・ペーストはしない

他人のサイトから文章をコピー・アンド・ペーストしてはいけません。

Googleのクローラーに発見されれば、重複コンテンツとみなされ、上位表示できなくなります。

著作権侵害にも関わることがあり、害あって一利なしなので止めましょう。

注意2・情報の正確性・信憑性

情報やデータには、一次情報・二次情報・三次情報とあります。

一次情報・論文やアンケートなどの調査によって得られたもの

二次情報・本の中で論文を引用しているケースなど

三次情報・さらに二次情報から引用するケース

三次情報を扱っているメディアに、キュレーションサイトなどがあげられます。

こういったメディアがGoogleで上表示するのは、現在とても難しくなっています。

情報を出すときには、論文や統計局のホームページなど、信頼性の高いところから出すようにしましょう。

注意3・引用元をしっかりと記載

世の中のありとあらゆる作成物には、著作権があります。

ですので、無断転載による著作権侵害に該当しないように、引用する場合は引用元の明記をしっかりと記載しましょう。

注意4・誤字脱字に気をつける

僕もよくあるのですが、誤字脱字にも気をつけましょう。

誤字脱字があると、読み手が一気に冷めてしまいます。

それだけではなく、信用を落とすことにもなるので、文章を書き終えたらツールを使い誤った表現がないか確認しましょう。

\無料で使えます/

» オンライン日本語構成補助ツール

まとめ

Webライティングの基礎についてお話しました。

基礎がわかっていないと、伝わりづらい文章になり、読者が他のサイトにいってしまいます。

文章の基礎が理解できたら、Webライティングの書き方に進みましょう。