見出し作成のコツとかあるのかな

SEO対策もできて興味を惹くにはどうしたらいいの?

こんな疑問に答えます。

本記事の内容

・見出しを作成する5つのメリット

・見出しを書く7つのコツ

・見出しの作成方法-3つの基本パターン

見出しは、タイトル、リード文の次に大切なパーツです。

忙しい人は、見出しを読んで、知りたいことが書いてあるかを判断します。

魅力的な見出しでなければ、ページから離脱してしまうわけですね。

とはいえ、どのような見出しなら最後まで読んでもらえるのかわかりませんよね。

そこでこの記事では、見出しの書き方からSEO対策をしつつ魅力的にするコツまでご紹介します。

読み終えることで、精読性の高い見出しを作成できるようになるでしょう。

見出しとは

見出しとは、見出し内の文章を要約したもので、本でたとえると目次の役割があります。

また、見出しはキャッチフレーズであり、文ではないので、興味を惹くような文言を考える必要があります。

見出しと小見出しの違い

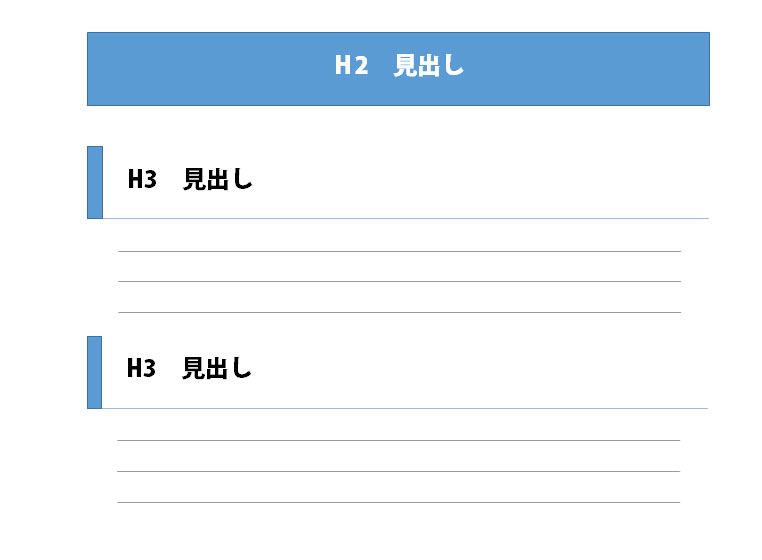

見出しには、大きく分けて、大見出し、中見出し、小見出しとあります。

ブログの文章は、タイトルとなる<h1>が大見出し。<h2>が中見出し、<h3>が小見出しとなります。

一般的に見出しと呼ばれるものが<h2>の中見出しであり、各見出しを要約します。

<h2>の見出しの中に入り、それぞれの主張を要約するのが<h3>の小見出しとなります。

見出しを作成する5つのメリット

文章において見出しを作成するメリットは5つあります。

- 読みやすくなる

- 文章が書きやすくなる

- SEO対策ができる

- 読者の目を惹ける

- 読みたい部分だけ読んでもらえる

それぞれ解説します。

読みやすくなる

見出しを作成すると文章が読みやすくなります。

見出しがなく、文字で詰まったページを見て、読む気さえもなくなった経験はありませんか?

文字が詰まっていると、硬い印象を与え、難しく感じさせてしまいます。

たとえば、新聞などがいい例でしょう。

見た目の印象で読みやすさを感じさせるためにも、見出しの作成は有効です。

文章が書きやすくなる

見出しの作成は、読者だけではなく書き手としても有効です。

なぜなら、書くことを事前に整理できるので、ライティングの時間を短縮できるからです。

各見出しを設定し、見出しの中に書く事柄も箇条書きにしてまとめておくことで、より伝わりやすい文章に仕上がります。

SEO対策ができる

見出しにキーワードを入れることで、SEO対策になります。

見出しはタイトル同様に、その記事に何が書かれているかをGoogleに伝える役目があります。

たとえば、「筋トレ やり方」というキーワードなら、「筋トレ」というキーワードがタイトルから見出しまで入っていた方が、Googleが筋トレ要素の強い記事と認識してくれるわけです。

見出しの作成は、上位表示するためにも必要です。

読者の目を惹ける

見出しに魅力的な文言を使うことで、読者の目を惹けます。

自分が知りたいことや、興味があることが書かれていれば目が止まりますよね。

見出しはキャッチフレーズであり文ではないとお伝えしたように、記事タイトルのように考えましょう。

読みたい部分だけ読んでもらえる

見出しを作成することで、忙しい読者でも読みたい部分だけ読んでもらえます。

気になっていることを即解決に導けるわけですね。

すべて読んでもらえなくても、記事を読んだあとに再検索をしていなければ、ページの評価はあがるといわれています。

ブログでは目次を設置しておけば、クリックひとつで項目に移動できるので便利ですね。

見出しを書く7つのコツ

見出しの作成法をご紹介するまえに、作成にあたりコツをご紹介します。

- キーワードを入れる

- パワーワードを入れる

- 内容とマッチさせる

- 5W1Hを盛り込む

- リードをベースにする

- 読者の知りたい順番にする

- ゴールに向かうようにする

ひとつずつ解説していきますね。

キーワードを入れる

SEOについて少し触れましたが、見出しにはキーワードを入れましょう。

注意点として、キーワードが3語だった場合、すべてを入れる必要はありません。

入れられれば入れるという感じで、見出しとして読みやすさを優先しましょう。

パワーワードを入れる

見出しには、読者の目を惹くパワーワードを入れましょう。

基本的にネットの文章は流し読みです。半分思考停止状態の読者の目を覚ます必要があるんですね。

たとえば、数字やカギカッコだけでも変わります。

サラーッと目をとおしている読者を二度見させるような言葉を使いましょう。

内容とマッチさせる

見出しは見出し内の文章と内容を合わせましょう。

読者は見出しを見て読むか決めるので、見出しで興味を惹けても、読み進めてみたら知りたい内容が書いていなかったとなると、信頼を失ってしまいます。

見出しで興味を惹くことにこだわりすぎて、文章とマッチしなくならないようにしましょう。

5W1Hを盛り込む

見出しの作成には、5W1Hを使うとわかりやすい見出しに仕上がります。

読者の知りたいことが深掘りできますからね。

たとえば、「なぜ、そうするべきなのか」「どんな場面で使うべきなのか」といった事柄に応えていくことで、より理解してもらえます。

5W1Hを見出しに使えるか検討しましょう。

リードをベースにする

見出しはリードを元に作成することもできます。

リードでは、記事内で紹介することを伝えているので、見出しに含まれていることが自然です。

本記事でも、見出しの書き方やコツが見出しになっているのがおわかりいただけるでしょう。

読者の知りたい順番にする

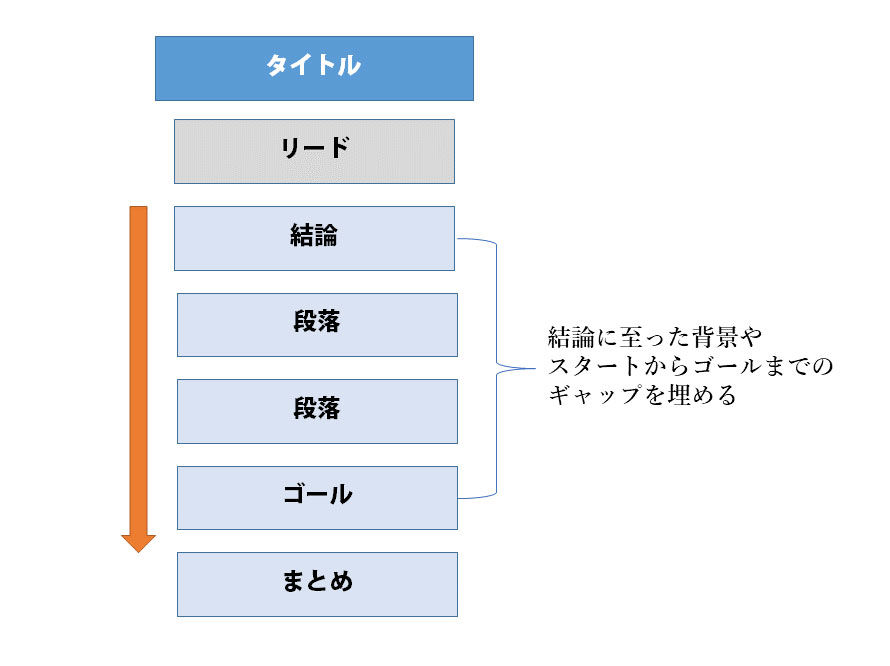

見出しの作成は、結論ファーストで、見出しを読むだけで文章の大まかな内容がわかるようにしましょう。

ブログの滞在時間も大切ですが、読者の悩みを早期解決することが一番大切です。

読者が知りたいであろう検索意図を知りたい順番に並べ替えて見出しを作成しましょう。

ゴールに向かうようにする

見出しは、読者の悩み解決に向けてゴールへ向かうように書きましょう。

ゴールから書いてしまうと、何をすればたどり着けるのかがわからない、あるいは順番が逆になり理解されないからです。

書く前にゴールを定めて、スタートからゴールまでのギャップを埋めるように組み立てるといいです。

見出しの作成方法-3つの基本パターン

ここでは、見出しの作成について役立つ3つの作成方法について解説します。

- 逆三角形(伝える)

- 三部構成(論じる)

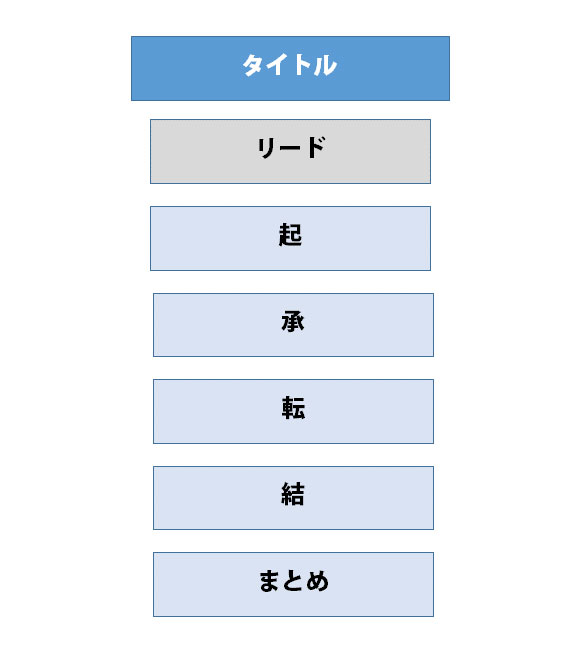

- 起承転結(心を動かす)

それぞれ解説します。

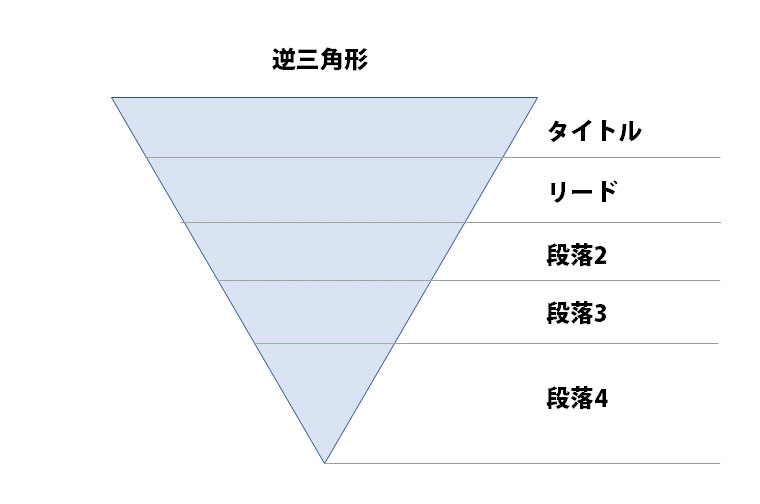

逆三角形(伝える)

逆三角形型は、重要なことから伝えていく構成です。結論ファーストのネットの文章に適しています。

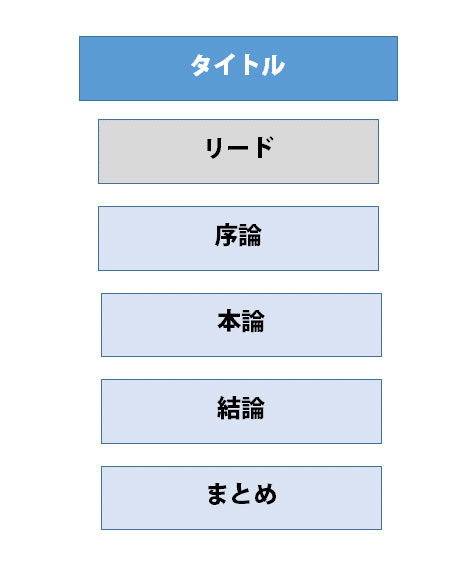

三部構成(論じる)

三部構成は、序論・本論・結論の3つで伝える構成です。見解と根拠が必要なことから説得力のある文章に適しています。

起承転結(心を動かす)

起承転結は、冒頭で読み手の注意を引き、物語が展開していくので飽きのこない構成です。コラムなどの読み物に適しています。

まとめ

基本パターンにコツを組み合わせて見出しを作成してみましょう。

よくある勘違いですが、結論から書いたらゴールをはじめに書いてしまうから、上手く作成できないという声があります。

結論から伝えますが、その結論に至った理由や経緯を組み立てて、再び結論で締めくくると考えてください。

今回は以上です。あなたのお役に立てたら幸いです。