読んでもらえるタイトルの付け方が知りたいな…

毎回悩むんだけど早くつくる方法はないの?

こんな疑問に答えます。

結論として、ブログタイトルの付け方は、以下の3つに注力しましょう。

・SEO対策がされている

・ひと目見て求める内容が書かれていると感じさせる

・知りたいと思わせる目を惹く文言が使われている

この記事を書いている僕は、ブログ歴は5年ほどです。

まったく読まれない記事もたくさん書いてきましたが、タイトルを変えるだけでも閲覧数が増えた経験があります。

この記事の主な内容

・SEOを意識したタイトルづくり

・読者の目を惹くタイトルの工夫

・タイトルを素早く書くには

これらを重点的にお伝えしていきますね。

ブログ記事のタイトルは組み合わせで作れる

タイトルは誰に何を伝えるのか?が重要です。

6W2Hで考えるとわかりやすいタイトルがつくれます。

【6W2H】

- Who(誰が?)

- Whom(誰に?)

- What(何を?)

- Why(なぜ?なんのために)

- Where(どこで?)

- When(いつ?)

- How(どうやって?)

- How much(いくらで?)

たとえば、キーワードが「記事 書き方」だったとします。

それぞれを埋めると以下のようになります。

| Who(誰が?) | ブログ歴5年の僕が |

| Whom(誰に?) | ブログ初心者に |

| What(何を?) | 記事を書く11のコツを |

| Why(なぜ?なんのために) | 素早く書くために |

| Where(どこで?) | ブログで役立つorブログ記事 |

| When(いつ?) | 今すぐ |

| How(どうやって?) | ステップバイステップで |

| How much(いくら) | 無料or公開 |

一番大切なのは「Why」で、この部分が読者にもたらす「最高の結果」です。

このWhyに向かうために、What「するべきこと」とHow「どのようにするか」とキーワードを足してタイトルを作成します。

「What、Why、How」が大切ということですね。

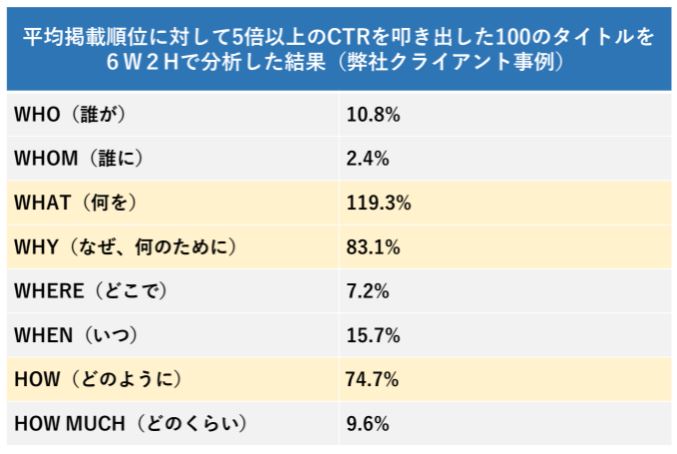

ちなみに、6W2Hなのに、なぜ「What、Why、How」が大切なのかは、CTR上の問題です。

バズ部さんのデータをご覧ください。

引用元:バズ部

What、Why、HowのCTRが高いことがわかりますね。

What+Why+Howの例

・記事を素早く書く11のコツをステップバイステップで解説!

先に出した6W2HのWhat、Why、Howを繋げただけですが、実際にはもっとWhatの材料、Whyの材料、Howの材料を出してつなぎあわせます。

タイトルはクリックされることが重要なだけに時間をかけましょう。

読者の目を惹くタイトルの工夫

ここでは、タイトルをどのように工夫するべきか解説します。

おもしろさ

- 実話

- 検証

- 質問

- 暴露

- 比較

実話

【実話】という文字は強烈です。実際にあった話のことですね。このストーリーが気になり、人の興味を惹きつけます。

検証

検証した結果も気になる要素の一つです。たとえば「○○ダイエットサプリで痩せられるか3日間検証しました!」みたいなタイトルであれば、○○サプリを検討している人は読みますよね。本当に痩せられるのか知りたいのだから。

では、検証の結果が痩せられると立証されたら○○サプリの売れ行きはどうなるでしょう。答えはきまっていますね。

質問

人は質問に対して答えようとする修正があるようです。タイトルが疑問文「?」で終わっていたなら、その?に答えようとして、中身を読み進めてくれる可能性が高まります。

暴露

暴露は極秘情報を知れそうなドキドキ・ワクワク感があります。なんだかんだ言っても人はゴシップが好きですからね。

「暴露」は強烈なインパクトを読み手に与えます。

比較

ブログタイトルの書き方で悩んでいた場合、「AとBのタイトルはどちらが反応がいいのか?比較しました!」とあれば、気になるのは間違いないでしょう。

たとえば、「タイトル32文字と22文字はどちらが反応いいでしょう?比較の結果は…」とあれば続きが気になりますよね。

役立ちそうな要素

- 方法

- 理由

- コツ

- メリット・デメリット

- テクニック

○○の方法

○○の方法、○○のやり方、など。

この記事も「タイトルの付け方」なので、方法のひとつです。具体的なステップが知りたい場合に検索される言葉ですね。

○○の理由

理由を知りたい人は、まだ迷い段階です。理由を聞いて合理的であれば行動しようと考えています。

記事中の理由に納得すれば、ページ内に貼っている広告をクリックすることも考えられます。

○○のコツ

やり方はわかっているが、いまいちスムーズにことが運ばない。もっと効率的な方法を探している人向けです。

コツが理にかなっていれば、あなたのファンになる可能性を秘めています。

○○のメリット・デメリット

まだ商品やサービスが本当に良いものなのか迷っている人向けにおすすめな言葉です。

Aという商品に行き着いたけど、本当にAでいいのだろうか?という人にメリットとデメリットを教えてあげましょう。

「え?デメリットは教えない方がいいのでは?」と思うかもしれませんね。

ネットの文章では、正直さがとても大切です。良いことばかり書いてある商品よりも、デメリットも書いてある商品の方が好感を持たれるケースは多いですからね。デメリットも書きましょう。

○○のテクニック

方法は知った、コツも知った、という人に、もっと反応の取れる方法を教える感じです。

たとえば、「①記事タイトルの付け方→②記事タイトルを早く書くコツ→③反応の良いタイトルを作るテクニック」

テクニックは基礎ができてから通る道なので、読者がどの位置にいるかもわかりやすくなりますね。

ちなみに①から③は記事の内部リンクを貼る順番にもなります。

ヒヤリとさせる言葉

- 指摘

- 間違い

指摘

読者が当たり前だと思っていることを指摘できると効果的です。

例)記事の装飾はSEOに全く必要ない3つの理由

これはあくまで例です。ほとんどの人が記事の装飾は、読みやすさを考えるうえで必要だと思っています。

もちろん僕もユーザビリティを考えるうえで必要だと思います。

しかし、そんな当たり前に考えていたことを覆されると気になってしまうのが心理です。

間違い

有名なキャッチやタイトルでは、「あなたは英語でこんな間違いをしていませんか?」というもの。

僕なら「あなたはコピーライティングでこんな間違いをしていませんか?」といった広告を目にしたら気になってクリックしてしまいます。

世の中に完璧な人は少ないことから、完全なる自信を持っている人は少ないでしょう。

だからこそ、間違いを指摘した文言は高い反応を得られることがあります。

含まれていると強烈な言葉

- 実績

- メリット

- 数字

- エビデンス

- 読み手の言葉を使う

- 簡便さがある

実績

記事を書いているあなたが誰なのか?信用していいのか?を伝えます。

すごい実績を持っていたら権威にもなるので探してみましょう。

実績はどこかしらにあります。まだ収益の実績がなくても、○○歴3年とかでも大丈夫です。

メリット

タイトルを見ただけで、記事から得られるものがわかると、読者は抵抗なくクリックして読んでくれます。

数字

数字を使うことで、より具体的になります。

×タイトルを付ける方法

○タイトルを付ける3つの方法

×数ヶ月で効果が期待できる

○60日で効果が期待できる

行う工程や時間が少ないほどにより高い反応が返ってきます。

エビデンス

エビデンスとは証拠のことです。

たとえば、タイトルに【証拠あり】と書かれているだけでも、信用度は上がるでしょう。

・SEOに効果的な施策9選「元Google社員に聞きました!」

この例も、元Google社員というのがエビデンスになります。

ブロガーやアフィリエイターなら、SEOに関して元Google社員の話を聞きたいと思いますよね。

読み手の言葉を使う

心理学用語に類似性というものがあります。

「人は自分と似た人に好意を抱く」というものですね。

たとえば、外国に行ったときに、同じ都道府県、同じ町出身の人と偶然出会ったなら好意を覚えるでしょう。

読み手が、普段使いそうな言葉を選ぶことが大切です。

簡便さがある

簡便さとは「簡単そう」であること。

人間は面倒くさがりな生き物なので、簡単にできることが大好きです。

1年かかることより、3日でできて、1年かかるものと似た結果が得られる方がいいのです。

例)たった3ステップ!反応の見込めるタイトルの作り方

3つだけなら簡単そうだし読んでみるか…となるわけです。

SEOを意識したタイトルの作り方

- タイトルにキーワードを含める

- キーワードをなるべく左詰めにする

- 見出しにもキーワードを含める(左詰め)

- タイトルを見ただけで何が書かれているかわかる

タイトルにキーワードを含める

このキーワードで上位表示をしたい!と思うキーワードがあるからこそ記事を書きますよね。

そもそもキーワードが含まれていなければ、Googleに「この記事は○○というキーワードで書いていますよ!」というのが伝わりません。

伝わらなければ、キーワードと記事の関連性がないことになるので、検索順位で上がることはないです。

必ず狙っているキーワードはタイトル内に含めましょう。

キーワードをなるべく左詰めにする

狙っているキーワードは、なるべくタイトルの左側におきましょう。

これは噂ですが、Googleのアルゴリズムは文章を左から読み取るらしいのです。

もちろん、上位表示されているページには、必ずしもキーワードが左詰めになっているわけではありません。

意識する程度で覚えておいてください。

見出しにもキーワードを含める(左詰め)

記事内の見出し「h1、h2、h3」にも可能であればタイトルを入れましょう。

見出しでも、なるべくキーワードを左詰めにすることを心がけます。

とはいえ、キーワードを意識するあまりに、読者ファーストでなくなってもだめです。

あくまで自然な形でキーワードを入れるようにしましょう。

すべての見出しにキーワードを入れる必要はないので、あくまで自然に!

タイトルを見ただけで何が書かれているかわかる

タイトルを読むだけで、何に関する記事なのか把握できるようにしましょう。

タイトルが簡潔であれば、問題を抱えたユーザーはページに訪れてくれます。

より訪問者が多いサイトをGoogleは評価する傾向にあるので、SEO対策にも効果が期待できます。

タイトル作成の注意点

- キーワードを複数入れる

- 32文字よりはみでたところにキーワードがある

- キーワードを意識するあまりに不自然な文

- キーワード以外にあれもこれも付け加えない

- タイトルと内容がマッチしている

キーワードを複数入れる

タイトル内に狙うキーワードを複数入れるのはやめましょう。

たとえば、「タイトル 作り方」「タイトル テクニック」の2つがあり、「タイトル 作り方」で狙う場合。

例)タイトルの作り方とテクニックをご紹介!

このように、2つのキーワードを入れてしまうと、どちらのキーワードで上位表示されているかよくわからなくなります。

1記事では1キーワードと心がけて、記事を分けましょう。

32文字よりはみでたところにキーワードがある

タイトルは32文字以内に収まるようにしましょう。

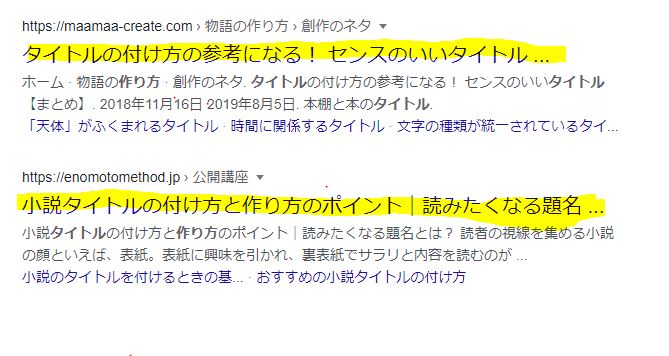

多くの人が利用しているブラウザはデスクトップの場合はGoogle Chromeです。

スマホの場合はSafariです。

デスクトップでGoogle Chromeを利用して検索すると、検索結果は以下の画像のようになります。

大体、27文字程度までで、それより長いと「…」で省略されてしまいます。

スマホで、Safariを利用して検索すると、検索結果は以下の画像のようになります。

Screenshot

スマホの場合は32文字を超えても表示されますが、32文字程度でまとめて、長くても40文字までにする。キーワードは左側にもってくるようにするといいですよ。

※すべての端末をテストしたわけではありません。

キーワードを意識するあまりに不自然な文

キーワードを何とか入れたいために、文自体が不自然にならないようにしましょう。

SEOを意識するあまりに、読者に伝わりづらいタイトルになればクリックされません。

読者にわかりやすくしても、SEO対策がされていなければクリックされません。

SEOとユーザービリティの兼ね合いを考えて、タイトルを作りましょう。

キーワード以外にあれもこれも詰め込まない

Webではタイトルで読むか読まないかを決めることもあります。

少しでも目を惹けるように、あれやこれといった文言を含めないようにしましょう。

ポイント

例)【超簡単】Google式!反応の取れるタイトルの作り方と7つのコツを公開【SEO歴3年】

なんかゴチャゴチャしていますよね。

一つひとつは確かに魅力的ですが、合わさることで魅力的ではなくなることもあります。

タイトルには、あれこれ詰め込まないようにしましょう。

タイトルと内容がマッチしている

タイトルと内容がマッチしていないと、SEO的に不利になります。

読者はタイトルを見てページに訪れます。しかし、ページ内がタイトルどおりの記事内容になっていなかったらどうでしょう?

読者はページから離脱して、他のページに移動するか、新たに検索を行いますね。

この読者の行動が、あなたのページでは問題は解決しなかったとみなされてSEO的に不利になります。

タイトルと記事は内容を一致させましょう。

まとめ

ブログタイトルの付け方についてご紹介しました。

6W2Hを考えて書くようにすると、魅力的なタイトルが作れるようになります。

できる限り、多くのWhat、Why、Howの候補をあげて、つなぎ合わせてみましょう。