そう思う方もいるかもしれません。

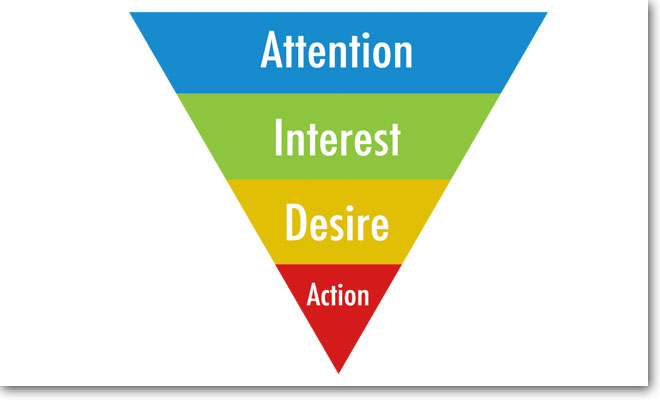

結論 → AIDAの法則は、「注意・興味・欲求・行動」という4つの心理ステップを踏まえて文章を構成することで、読者の心を自然に動かし、行動へ導く強力なフレームワークです。

この記事では、AIDAの法則とは何かという基本から始めて、それぞれのステップの意味、具体的な使い方、セールスレター・SNS広告・営業トークなどへの応用事例、他の類似法則との違い、さらには効果を高めるためのコツまで、実践的な内容を詳しく解説します。

AIDAの法則とは

「売れる文章」を書きたいと思ったとき、多くのプロが取り入れているフレームワークがあります。

それが「AIDAの法則」です。

この法則は、顧客の心理変化に沿って、文章や広告、営業トークなどを構成する考え方です。

セールスライティングやマーケティングの現場では、このAIDAの型をベースに戦略を組み立てることが主流になっています。

AIDAは、次の4つの英単語の頭文字から構成されています。

AIDAの法則はどうやって使うの?

この4つの単語は、消費者の購買行動を段階的に説明しています。

それぞれのステップには、明確な心理的変化が伴います。

AIDAは誰が提唱した理論なのか

彼は当時、販売の成果を上げるためには、消費者の「心の動き」を理解し、それに沿ったアプローチが必要だと考えました。

これが、注意(Attention)→興味(Interest)→欲求(Desire)→行動(Action)という4段階の流れとしてまとめられたのです。

100年以上経った今もなお、多くのコピーライターやマーケターに支持されている理由は、この心理プロセスが時代を超えて有効だからです。

AIDAの読み方と由来

AIDAは「アイーダ」と読みます。

これは、英語のそれぞれの頭文字を並べた略語です。

- A(注意)顧客の注意を引く

- I(関心)顧客に商品を訴求し関心を引く

- D(欲求)顧客に商品への欲求があり、それが満足をもたらすことを納得させる

- A(行動)顧客に行動を起こさせる

この順番通りに読み手の心理を動かしていくことが、成果の出る文章やセールストークの本質となっています。

AIDA法則の4ステップと各段階の役割

AIDA法則の本質は、顧客が商品を認知し、購入に至るまでの「心理の流れ」を4つの段階で捉えることです。

ここでは、その最初のステップである「Attention(注意)」について解説します。

Attention(注意を引く)

最初の「A」はAttention。

つまり、相手の注意を引きつけるフェーズです。

商品やサービスの魅力をどれだけ丁寧に説明しても、最初に読まれなければ意味がありません。

そのため、冒頭でどれだけ相手の目を引けるかが、その後の反応を大きく左右します。

ファーストビューとキャッチコピーの重要性

ファーストビューとは、Webサイトや広告でユーザーが最初に目にする部分のことです。

この段階で読み手の注意を引けなければ、次のInterest(興味)にはつながりません。

そこで重要になるのがキャッチコピーです。

良いキャッチコピーは、読者の「えっ、なにそれ?」という好奇心を引き出します。

キャッチコピーの効果は、セールスページだけでなく、SNS広告やYouTubeのタイトル、営業トークの第一声など、あらゆる場面で求められます。

「続きを読まずにはいられない状態」を作ること。

これが、Attentionの役割です。

一瞬で興味を惹く言葉とビジュアルとは

人の注意を引く要素は、大きく分けて2つあります。

1つは「言葉」です。

質問形式や衝撃的な事実、数字などを使って、読み手の想定外を突く表現が効果的です。

もう1つは「ビジュアル」です。

Webなら画像やデザイン、動画など。

リアルな営業なら、身だしなみや身振り手振りも含まれます。

大切なのは、相手の常識を一瞬で壊すような要素を入れること。

そうすることで、「これは自分に関係ある話かも」と思わせ、次の段階(Interest)へ自然に引き込めます。

Interest(興味を持たせる)

「注意」を引いたあとは、読み手の関心を引き続きキープする必要があります。

ここでの目的は、「もっと知りたい」と思わせることです。

ただ事実を伝えるだけでは、興味は続きません。

読み手に「自分のことだ」と感じさせる設計が求められます。

共感を生むストーリー設計

読み手が本当に興味を持つのは、自分と関係のある話です。

そのため、読み手の過去の経験や感情に重なるストーリーを意図的に配置することが効果的です。

例えば、「以前こんな悩みを抱えていた人が……」という導入から、徐々に読み手を物語の中に巻き込んでいく。

このとき大切なのは、事実よりも感情です。

「困っていた」「恥ずかしかった」「悔しかった」など、感情のフックをちりばめることで、「私もそうだった」と共感が生まれます。

ターゲット心理に刺さる要素の入れ方

読み手の心理に刺さる情報とは、単に役立つだけではありません。

それが「今の自分の問題を言語化してくれたもの」である必要があります。

具体的には、

- なぜそれが問題なのか

- どうしてうまくいかないのか

- どう感じているのか

これらを、読み手の言葉に近いトーンで示すことで、「まさに今の私のことだ」と感じてもらえます。

このInterestの段階では、「問題の自覚」と「共感の獲得」が鍵になります。

その上で、次のDesire(欲求)へと自然につなぎます。

Desire(欲求を喚起する)

興味を引いたあとは、いよいよ「欲しい」と思わせる段階です。

このフェーズでは、商品やサービスの魅力を“自分ごと”として捉えてもらうことがポイントです。

読み手に「これを手に入れたら理想の未来が叶う」と思わせるには、言葉の使い方と説得力が重要です。

証拠・データ・レビューの活用方法

信頼を得るには、第三者の証言や客観的なデータが効果的です。

例えば「満足度93%」「導入実績1万件突破」などの具体的な数字。

または、専門家の意見や実際の利用者のレビューも有効です。

こうした情報は、読み手の「本当に効果あるの?」「自分にも合うのかな?」という疑問を取り除き、安心して欲求を受け入れる土台を作ります。

つまり、「自分が買っても間違いない」と思える根拠を提供します。

読み手に「欲しい!」と思わせる情報構成

人は、感情で動き、理屈で納得します。

だからこそ、Desireの段階では感情を刺激しながら、論理で裏打ちする構成が求められます。

例えば、次のような流れが有効です。

- 商品を使った未来の理想像を描く

- それが現実になる理由を具体的に説明する

- 成功事例や数値データを添えて納得させる

この順番で情報を展開することで、読み手の心の中に「これ、欲しい」という気持ちが自然と芽生えます。

Desireのゴールは、「今すぐ欲しい」という感情のピークを作ること。

この状態が整えば、次のAction(行動)へとスムーズにつなげられます。

Action(行動を促す)

AIDA法則の最終ステップは「行動」です。

どれだけ注意を引き、興味を惹き、欲しいと思ってもらえても、実際に行動してもらえなければ成果にはつながりません。

この段階では、購入・申し込み・問い合わせなど、読者にとって最も自然な行動を促す設計が求められます。

購入・申し込みへの明確な導線とは

行動を促すには、「何をすればいいのか」を明確に示す必要があります。

例えばECサイトであれば「カートに入れる」ボタン。

サービス紹介ページであれば「無料相談はこちら」「今すぐ申し込む」といったボタン。

重要なのは、迷わせないことです。

ページを読み終えた瞬間に、「次にやるべき行動」が視界に入っていることが理想です。

さらに、心理的ハードルを下げるために「無料」「簡単」「○分で完了」などの要素を添えると、行動の確率が高まります。

行動を後押しするフレーズとCTA設計

「今すぐ試したい」と思っていても、読者は不安や迷いを抱えていることがあります。

そのため、背中を押す一言が必要です。

例えば、以下のような表現が有効です。

- 「今だけ限定」

- 「申し込みは1分で完了します」

- 「無料で始められます」

- 「迷っている方は、まずはこちらをお試しください」

このような行動の後押しフレーズ(CTA=Call To Action)は、読者の迷いを解消し、次の一歩を踏み出す後押しになります。

また、申し込みフォームや問い合わせボタンは、なるべく「目立つ位置に」「直感的に理解できる文言」で設置しましょう。

AIDAの最終ゴールは、「行動を起こしてもらう」こと。

この段階を抜けることで、ようやくセールスとしての目的が果たされます。

AIDA法則の活用シーン別具体例

AIDA法則は理論だけではなく、実際の現場で使ってこそ効果を発揮します。

ここからは、具体的な活用シーンを通じて、AIDAの理解をさらに深めていきましょう。

セールスレターへの応用方法

セールスレターは、AIDA法則が最もよく使われる場面の一つです。

読み手の感情を順を追って動かし、最終的に商品購入や問い合わせへ導くために、AIDAの型は非常に有効です。

冒頭から行動喚起までの理想構成

セールスレターは、AIDAの各ステップに対応した順序で構成すると、自然に読み進められる文章になります。

まず、冒頭のAttentionでは、「えっ?」と驚かせるキャッチコピーを用意します。

次に、Interestで読み手の悩みや理想像に共感し、「これは自分のための話かもしれない」と思わせます。

Desireのパートでは、商品やサービスが悩みを解決し、理想を実現できることを伝え、納得感を与えます。

最後にActionでは、購入・申し込みへの導線を設計し、背中を押す言葉で行動を促します。

この構成を守ることで、読み手の「読む→理解する→欲しくなる→行動する」という一連の流れがスムーズに生まれます。

AIDAと文章設計の型の一致点

セールスレターにはさまざまな設計型がありますが、AIDAと親和性の高い代表的な型が「PREP法」や「PASONAの法則」です。

PREP法は「Point→Reason→Example→Point」の流れで伝える手法で、AIDAのInterest〜Desireの部分と特に相性が良いです。

また、PASONAの法則はProblem(問題)→Affinity(親近感)→Solution(解決策)→Offer(提案)→Narrowing down(絞り込み)→Action(行動)という構成で、AIDAの構造をより強化したような設計になっています。

つまり、AIDAは文章設計のベース型であり、多くの成功しているセールスレターの骨格になっているということです。

SNS広告やLPでの具体事例

AIDAの法則は長文のセールスレターだけでなく、短いSNS広告やランディングページ(LP)にも効果的に使えます。

限られた文字数やスペースの中でも、「読者の心理を段階的に動かす」構造があるだけで反応率は大きく変わります。

短文でも使えるAIDAの型

例えば、X(旧Twitter)やInstagramの広告コピーでもAIDAの流れは活かせます。

Attentionでは、視線を奪うようなキャッチ。

Interestでは、「これ、私のことだ」と思わせる一文。

Desireでは、「手に入れたい」と思わせる未来の描写。

そして最後に、CTA(Call To Action)で「クリックして詳細を見る」「今すぐ申し込む」といった行動を促します。

短いからこそ、1文1文の重みが大きくなります。

不要な言葉を削り、本質だけで流れを作るのがSNSコピーにおけるAIDA活用のコツです。

各段階に適したライティングの工夫

LP(ランディングページ)の場合は、各段階をパートごとにしっかり分けて設計することが重要です。

例えば、冒頭で目に飛び込む画像とキャッチコピーはAttention。

その直後にある悩みの共感パートや理想像はInterest。

商品のベネフィットや実績、レビューはDesire。

そして、価格・申し込みフォーム・限定性などの配置がActionにあたります。

特にDesireとActionの境目では、「今買わなければ損だ」と思わせる要素が求められます。

期間限定、人数限定、特典付きといった「今すぐ行動する理由」を設計に盛り込むことが大切です。

SNSもLPも、読み手の流れを止めない設計が反応を生む鍵。

AIDAの順番は、オンライン広告でも鉄板の流れと言えるでしょう。

営業トークでの実践方法

AIDAの法則は、文字に限らず「話し方」にも応用できます。

特に対面や電話で行う営業では、会話の中でAIDAの流れを意識することで、相手の反応を大きく引き出すことが可能です。

話し方に活かすAIDAの展開順序

営業トークにおけるAIDAの最初のステップは「注意を引く」ことです。

いきなり商品説明を始めるのではなく、まずは相手の興味を引く話題や問いかけから始めます。

例えば、「最近○○のことで困っている方が増えていまして…」といった切り口で相手に関心を向けてもらいます。

ここがAttentionです。

その次に、相手が「詳しく聞かせて」と感じるような具体的なエピソードや問題提起をして、Interestへつなげます。

そして、商品のメリットや活用事例を通してDesireを高め、「自分も使いたい」と思わせます。

最後に、「いま資料をお渡しできます」「実際に使ってみませんか?」というように、自然な形でActionを促します。

反応を取るための会話構成パターン

営業では相手の時間を奪っている以上、最初の数秒で関心をつかまなければ話を聞いてもらえません。

そのため、「導入の切り口」にAIDAのAttention要素をしっかり入れることが重要です。

さらに、関心を引いたあとに相手の課題を聞き出し、「実はこういったサービスがありまして…」と話を展開する流れが王道です。

ここで重要なのは、相手に「納得」してもらうことではなく、「自分ごと」として話を捉えてもらうこと。

そのためには、事例・比較・データ・他社との違いといった具体要素を、Desireの段階で盛り込むと効果的です。

最終的に「話を聞いてよかった」と思ってもらえる営業トークは、AIDAの流れと見事に一致しています。

AIDA以外のフレームワークとの比較

AIDAは非常に汎用性の高い法則ですが、他にもさまざまな購買心理モデルが存在します。

それぞれの違いを理解しておくことで、目的に合った最適な使い分けが可能になります。

AIDMA・AISASとの違い

AIDMAやAISASは、AIDAの考え方をもとに、時代やメディアの変化に合わせて発展したモデルです。

それぞれの特徴を比較することで、AIDAの強みと補完ポイントが見えてきます。

記憶・共有といった派生要素の追加点

AIDMAは、「Attention→Interest→Desire→Memory→Action」という構造です。

AIDAに「Memory(記憶)」が加わった形で、店頭購入やテレビCMなどの「オフライン型の購買」に向いています。

重要なのは、Desireのあとにいったん購買が保留され、「記憶」に残っているかどうかが購買行動に影響する点です。

つまり、「その場で買わないけれど、後で思い出して買う」というケースに対応した構造です。

一方、AISASは「Attention→Interest→Search→Action→Share」の流れで、インターネット社会の購買行動を表しています。

ユーザーは興味を持ったら検索し、行動したあとにSNSなどで共有します。

この「検索(Search)」と「共有(Share)」が特徴です。

オンライン向けモデルとしての特徴

AISASは、特にWebマーケティングやSNS運用において有効なフレームワークです。

例えば、インフルエンサーの発信を見て興味を持ち、検索で詳細を調べ、購入して、XやInstagramで「買ってみた」とシェアする。

この一連の流れに対応しているのがAISASです。

一方で、AIDAは「構造がシンプルで汎用性が高い」という大きな利点があります。

SNSでもリアル営業でも、チラシでも、ブログでも使える。

この「媒体を問わない強さ」がAIDAの魅力です。

つまり、AIDAは「どんなシーンでも使える汎用型」、AISASは「Webに特化した進化型」。

目的に応じて、どちらを使うか選ぶことが、効果的なライティングや広告運用につながります。

AIDCA・PASONAとの違い

AIDA法則に近い構造を持つモデルに、AIDCAやPASONAの法則があります。

どちらもAIDAをベースに改良されたもので、「説得力」や「問題解決の提示」に特化した設計が特徴です。

説得・問題解決型との比較分析

AIDCAは、AIDAの「D(欲求)」と「A(行動)」の間に「C=Conviction(確信)」を加えた構造です。

つまり「欲しい」と思ったあとに、「これは本当に自分に合っている」「間違いない」という確信を持ってもらう段階があるのです。

このCの部分では、ユーザーの疑問や不安を取り除く情報、実績、証拠、権威ある声などを入れるのが効果的です。

一方、PASONAの法則はProblem(問題)→Affinity(親近感)→Solution(解決策)→Offer(提案)→Narrowing down(絞り込み)→Action(行

動)という6段階で構成されます。

特徴は、「相手の問題に寄り添い、解決策を提示し、今すぐ動く理由を明示する」点にあります。

悩みや痛みを明確に意識させた上で、提案に導くという構成のため、感情を強く動かせます。

使い分けの基準とシーン別活用法

AIDCAは、単価が高い商品や、購買までの検討期間が長い商品・サービスに向いています。

「確信」を挟むことで、読者が納得してから行動を起こせる構造になっているためです。

PASONAは、ダイレクトレスポンス広告やメールマーケティング、セールスレターでよく使われます。

問題提起から始まる流れは、「悩んでいる人」に対して強く刺さるため、感情を喚起しやすいのです。

一方で、AIDAは最もシンプルで汎用性が高く、短い広告文から長文セールスレター、SNS投稿にまで応用できます。

手軽に始められ、結果にもつながりやすいという点で、初心者にも最適な構造です。

つまり、

- AIDAは「基本」

- AIDCAは「慎重派への説得」

- PASONAは「悩みに寄り添う問題解決」

このように理解し、場面に応じて使い分けていくことで、ライティングの精度は格段に上がります。

AIDA法則を効果的に使うためのポイント

AIDA法則は非常に優れたフレームワークですが、万能ではありません。

正しく使わなければ、効果が出ないどころか、逆効果になるケースも存在します。

ここでは、AIDAが機能しない典型的なケースを紹介し、その原因と対策を解説します。

AIDAが機能しないケースとは

AIDAを使っても反応が取れない場合、その原因の多くは「設計ミス」にあります。

特に、読み手の状況を無視してAIDAを機械的に当てはめると、読者の心に響きません。

読者理解が甘い場合の失敗例

例えば、「Attention」で注目を集めるキャッチコピーを書いたとしても、その内容が読者に関係ない話だった場合、すぐに離脱されてしまいます。

「関心を引く」のではなく「無視される」のです。

また、Desireの段階で「この商品はこんなにすごい」と語っても、読者自身が悩んでいることに触れていなければ、その情報は響きません。

つまり、読み手の感情や状況に対する想像力が不足していると、AIDAは機能しません。

誤った順序で使うとどうなるか

AIDAの順序は意味があって設計されています。

この流れを崩すと、読者の心理は混乱します。

例えば、いきなり「申し込んでください(Action)」と促しても、まだ「なぜ必要なのか(Desire)」や「そもそも何の話なのか(Interest)」を伝えていなければ、行動にはつながりません。

また、Desireの情報を冒頭に出してしまうと、売り込み感が強くなり、「読んでみよう」という気持ちが失われます。

AIDAはシンプルだからこそ、1ステップでも欠けたり順序を間違えたりすると、全体が機能しなくなるという点に注意が必要です。

成果につなげるライティング設計のコツ

AIDAの流れを正しく活かすには、「設計力」が必要です。

どんなに優れた理論でも、読者の状況や感情を無視しては効果が出ません。

ここでは、実際に成果へつなげるためのライティング設計の基本を解説します。

読者視点を持つための事前準備

ライティングの前に最も重要なのは「誰に向けて書くのか」を明確にすることです。

性別・年齢・職業・悩み・生活環境など、できるだけ具体的にペルソナを描きましょう。

例えば、「30代の女性で、育児中に副業を考えているが時間が取れない」というペルソナがいれば、「忙しい」「スマホで見たい」「短く要点だけ知りたい」といった情報設計が導き出せます。

読み手の感情に寄り添うことが、AIDA設計の第一歩です。

また、「この文章を読んで、どんな感情が動けば成功なのか」を明確にすること。

不安→共感→期待→決意という感情の流れを設計に落とし込みましょう。

「読みやすさ」と「感情の動き」の両立

読みやすい文章とは、見た目の話だけではありません。

心の中にスッと入ってくる文章が、本当の意味で「読まれる文章」です。

そのためには、以下のような要素を意識して設計することが重要です。

- 一文を短くする

- 難解な言葉を避ける

- 接続詞や構成を工夫してリズムを作る

- 感情の起伏がある流れにする

- 各段階に応じた感情の変化を意識する

例えば、Attentionでは「驚き」や「疑問」。

Interestでは「共感」や「焦り」。

Desireでは「納得」や「安心感」。

そしてActionでは「ワクワク感」「決断」などを誘導する設計が有効です。

AIDAを活用するライティングでは、感情の導線と情報の導線を一致させることが成果の鍵です。

まとめと次に読むべき関連記事

AIDAの法則は、シンプルでありながら非常に強力な心理フレームワークです。

- Attention(注意を引く)

- Interest(興味を持たせる)

- Desire(欲求をかき立てる)

- Action(行動を促す)

この4つのステップを丁寧にたどることで、読み手の感情を自然に動かし、最終的なアクションへと導けます。

セールスレター、SNS広告、ランディングページ、営業トークなど、あらゆるマーケティング現場で応用可能です。

ただし、AIDAを形だけ真似しても成果にはつながりません。

大切なのは、誰に向けて書くのか、どんな感情を動かしたいのかを明確にすることです。

そして、各段階に合った構成と情報を設計し、「読みやすさ」と「感情の導線」を両立させていくこと。

それが、AIDA法則を“知っている”から“使いこなせる”へと変える最大のポイントです。

あなたがこれから書くセールス文章が、読み手の心を動かし、行動につながるように。

その第一歩として、AIDAの流れをひとつずつ自分の文章に当てはめてみてください。

ライティングは構成がすべてです。

そして、AIDAはその「構成の型」として、あなたの武器になります。